台9線蘇花公路改善工程路段沿線植栽種類豐富,人為干擾較少,在兼顧道路開發與自然生態保護之原則下,依序以迴避、縮小、減輕、補償之友善策略,進行工程之生態保護設計。

1. 道路工程設計之迴避及縮小對策

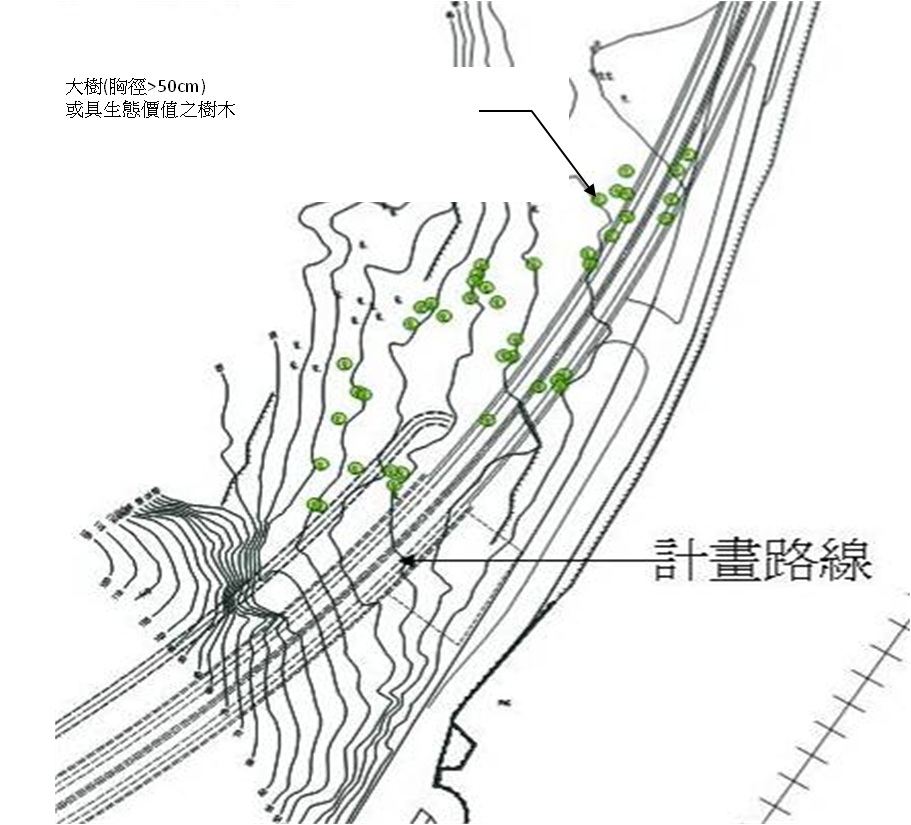

圖1 路線微調迴避大樹示意圖

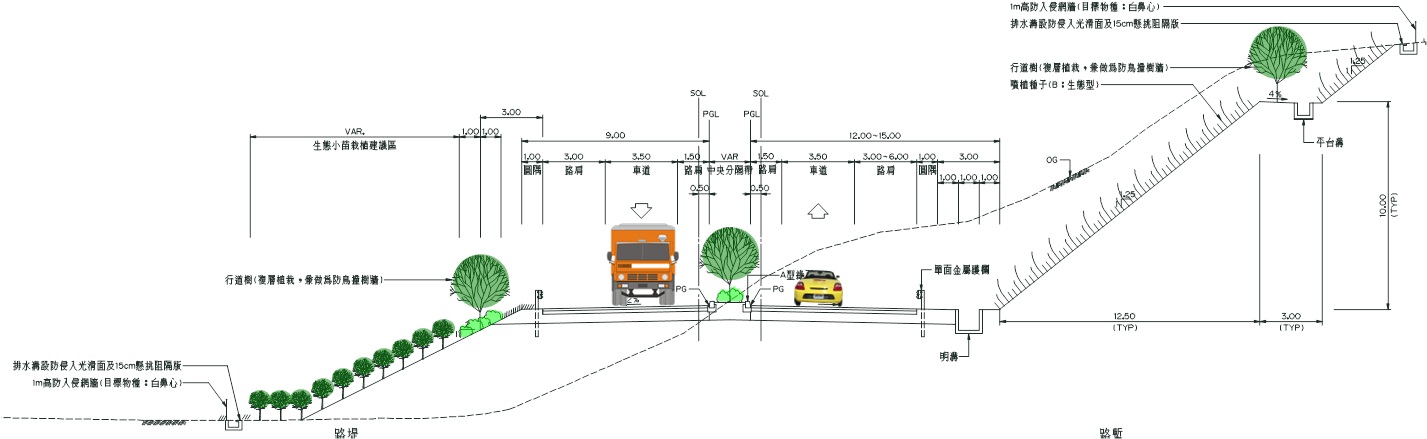

對生態影響較小之道路構築型式,依次為隧道、橋梁、路堤及路塹,本工程路段之隧道及橋梁構築型式之比例高,全計畫路段中路堤及路塹所佔比例少,已減少可能之生態影響。

在工程設計上,本計畫路段之隧道機房,為減少使用腹地之開挖擾動影響,採設置於隧道洞口上方或中央,以縮小減輕對環境生態之影響。除此之外,路線微調以迴避可能擾動之大樹、以工程手法縮小邊坡開挖等工程設計手法,迴避及縮小對環境之影響。

2. 減輕道路致死(Roadkill)之生態設計

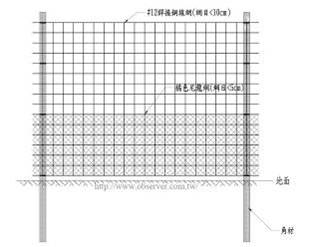

圖2 生態圍籬設計示意圖

由生態顧問調查計畫路段周邊之敏感區位及生態熱點、指標物種等內容,並分析建議設置生物廊道之位置,建議及討論生態圍籬設施、排水溝之生物逃脫設施、生物廊道之設計需求等;避免生物誤入車道或排水設施,降低死亡機率,同時提供之生物廊道、生態圍籬與導引設施,減少道路造成之棲地切割效應。

除此之外,針對天空中飛行之鳥類,經由生態顧問之調查分析,提供可能之生態熱點(潛在撞擊點),如隧道洞口、森林邊緣等棲地環境變化交界處,設置保護牆、防護網或茂密植栽之樹牆,以提升鳥類的飛行高度,避免遭受車輛撞擊,以達到減輕鳥類道路致死效應的目的。

計畫路線沿線之路堤路塹段,考量周邊生物的習性、棲地環境及用路人視線等因子,利用排水箱涵及溪溝,設置生物廊道,以串連被新舊台9線切割的動物路徑,同時配套建置導引圍網及符合生物習性之植栽設計,以導引生物使用通道。

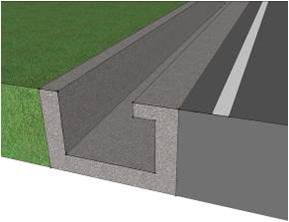

圖3 排水溝逃生坡道設計示意圖

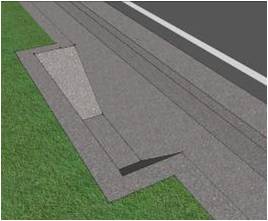

圖3 排水溝逃生坡道設計示意圖  圖4 排水溝逃生坡道設計示意圖

圖4 排水溝逃生坡道設計示意圖 3. 減輕道路照明對生態影響之措施

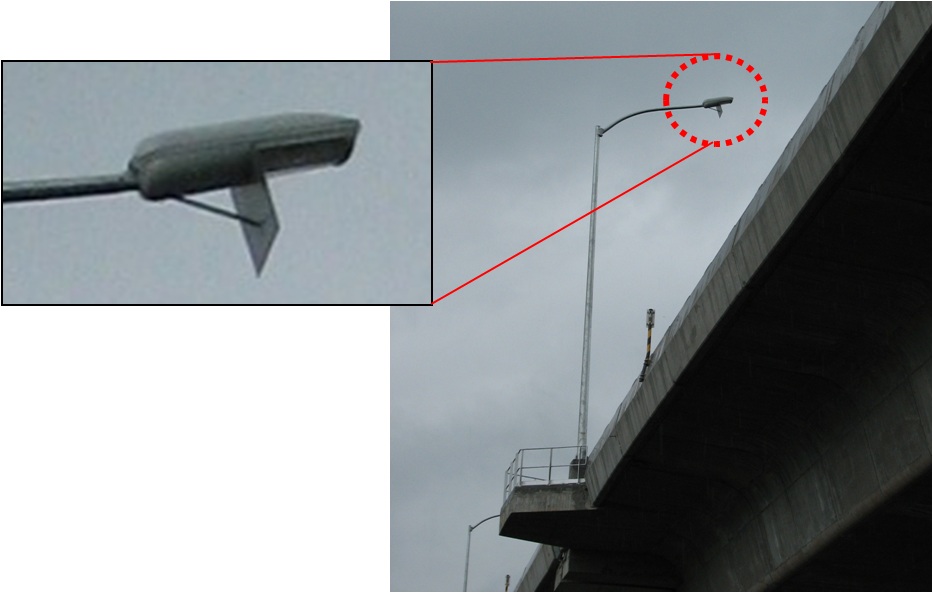

圖5 道路路燈遮光板截光設計

道路照明產生的上射光、眩光與高溫,可能影響區域動物的行為。為避免照明對生態之影響,相關減輕對策如下:

(1)在安全無虞及符合法規的前提下,儘量減少或不設路燈。

(2)燈具選擇上方光束比低的樣式,減少天空輝光產生,降低對夜間飛行生物的影響。

(3)利用遮光板與各式截光設計,控制配光方向,避免燈光逸散至道路外,減輕人工光線對道路周邊棲息生物的不良影響。

4.排水汙染減輕措施

隧道工程亦參照雪山隧道內的監控經驗,為降低隧道沖洗等排出之污水對承受水體之影響,利用隧道向兩側排水之設計,於出口設置除油槽,減少排出之污染物,並輔以承受水體之水質監測,以期採取防範措施。

5.道路結構增設動物利用之補償設施

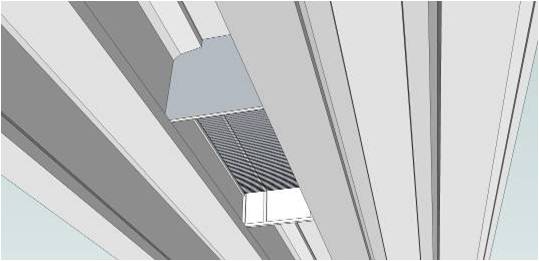

(1)橋梁下方鳥類棲所

依據環評承諾及生態調查報告,針對本工程路段中,可能之目標物種,以其利用橋梁下方築巢繁殖之特性,納入橋梁設計中考量,以提供適當鳥類棲所之補償設計。

(2)蝙蝠棲所營造

因蝙蝠偏好相對溫暖且人為干擾相對較少的區域,依環評調查成果與生態顧問意見,於適宜之橋梁下方設置蝙蝠巢箱,提供棲息場所。

圖6 蝙蝠棲所營造設計示意圖

6.表土/綠資材回收再利用之補償措施

圖7 道路清除與掘除前之表層土壤

收集作業照片

於施工擾動區範圍內,如屬林相豐盛區段,其表土中大多具有豐富的種子庫及有機質,為加速回復原背景植生,於清除與掘除工作前將挖鬆之表層土壤,清除雜物石粒後收集裝運至堆置場所存放。堆置場應較四周地面略高,頂部保持平緩坡度以利排水,待工程後期回填至指定區域,以加速擾動區植栽的自然回復能力。

工程擾動區內不符合移植原則之樹種,經清除及掘除過程後,將絞碎的枝葉腐熟後混入後續回填之表土中,增加土壤保水度及土壤肥力,除枝葉使用外,另可將樹幹作為木樁,用於臨時水土保持措施護岸素材,或有效運用於路段內生態棲地復育的綠資材,以供昆蟲以及各式生物利用。

7.原生植栽設計之棲地補償措施

(1)路堤及路塹段之生態廊帶設計

沿線可植栽之區段,主要為路堤及路塹段,將採種子噴植、成苗栽植及生態小苗綠化等方式,形成之道路二側植栽廊道,除可提供道路沿線之植栽綠意外,亦為生態補償之棲地,故以原生植物種類,搭配邊坡特性採用適當之種植方式,以加速形成道路二側之生態廊道為目標。

(2)施工擾動區之生態綠化回復

施工中所擾動之區塊,主要為建設道路時,必要的施工道路、路塹與隧道口之土方挖填、機具工作空間等區域,將以當地原生植栽為主,以生態綠化方式,結合水土保持工法,選擇適宜之噴灑種籽、栽植生態小苗等方式綠化,使工程範圍內回復原有背景環境之生態風貌。

圖8 道路植栽設計配置示意圖

8.工程擾動區之植栽移植措施

本工程擾動區包括構築道路之必要道路設施,如路堤、路塹、橋梁及隧道洞口等區域範圍,另外建設道路時,必要的施工道路、土方挖填與工作空間等施工擾動區域,亦為工程擾動之範圍。

本工程之植栽移植工程,主要為大樹(胸徑>50cm)及具生物價值(演替中後期植栽)之植栽移植,其中大樹移植主要是考量大樹之生態價值高,由於大樹植株本身提供的附生植栽或伴生動物的棲息空間,以及做為母樹提供種源、充實當地環境種子庫等因素,使其生態價值高,移植種類亦篩除陽性先驅樹種、栽培種、移植存活率低、不具景觀效益及人為栽植等種類,包括:相思樹、山黃麻、構樹、血桐、野桐、苦楝、九芎及人為栽植物種,因路線已先採迴避方式,故而擾動之大樹均為不得已才進行之移植作業。